干細胞移植治療3個系統性紅斑狼瘡臨床應用案例發表時間:2021-12-17 17:40作者:杭吉干細胞科技 紅斑狼瘡是一種多器官、多系統受累的自身免疫性疾病,常見于15~40歲的女性,而系統性紅斑狼瘡(SLE)是紅斑狼瘡中最常見,也是最嚴重的一種亞型,男女患病比例為1:7~9,臨床上除有皮膚表現外,還有器官受累,以腎臟為主,臨床出現腎損傷表現者占45%~85%。

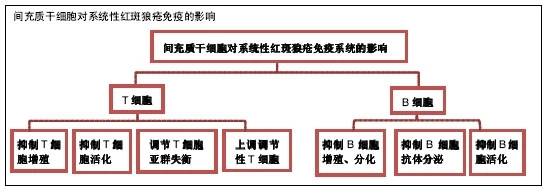

傳統的治療方法,如糖皮質激素聯合免疫抑制劑治療等,雖能有效提高SLE 患者的長期存活率,但部分患者仍然存在治療抵抗,部分患者治療無效。 目前認為SLE是在多種因素作用下,引起機體免疫調節功能紊亂,發生自身免疫反應,研究表明其主要發病機制與T、B 淋巴細胞異常活化有關。 有研究表明,系統性紅斑狼瘡主要發病機制與T、B淋巴細胞異常活化有關。 同時,近年來的研究中表明,間充質干細胞(MSC)對于T細胞、B細胞、NK細胞及DC細胞均有免疫調節的作用,通過細胞間的相互作用及產生細胞因子抑制各種淋巴細胞的增殖及其免疫反應,從而發揮免疫重建的功能。

間充質干細胞的免疫調節作用間充質干細胞對T細胞作用:數據表明MSC能夠通過重新校準抗炎Tregs和炎癥效應T細胞亞群之間的平衡來抑制炎癥反應。 間充質干細胞對B細胞的作用:B細胞主要功能是通過分泌抗體參加體液免疫,大多數研究表明,MSCs能夠抑制B細胞的增殖、分化和細胞因子的產生。 間充質干細胞對DC的作用:DC在各種抗原的獲取、處理、運輸和表達中起關鍵作用,是最有效的抗原提呈細胞(APC)。 越來越多的證據表明MSCs對DC具有有效的免疫抑制作用。 間充質干細胞對NK細胞的作用:NK細胞是固有免疫應答的主要細胞,可直接殺傷靶細胞或分泌細胞。許多研究已經證明,MSCs能夠在特定情況下抑制NK細胞的增殖、細胞因子產生和細胞毒性。

干細胞移植治療SLE的現狀MSCs移植在狼瘡鼠模型中的實驗研究國外學者對脂肪MSCs在狼瘡動物模型中的研究越來越多,MSCs移植對SLE所造成的免疫系統損害有一定的調節作用,可以減輕腎臟的損害,降低抗雙鏈DNA抗體和IL-17的水平。 近年來,使用不同類型的MSCs移植于狼瘡模型鼠,不僅提高小鼠的生存率,并且其組織學和血清學的異常均得到改善,同時降低了蛋白尿的發生率,為MSCs移植治療 SLE提供可行性證據。 臨床研究案例一:國內外對干細胞移植治療SLE都有相應的報道。16例活動性SLE患者接受臍帶MSCs治療后系統性紅斑狼瘡疾病活動度指數(SLEDAI)評分顯著改善,血清抗核抗體(ANA)、抗ds-DNA抗體滴度降低,血清白蛋白和補體C3水平趨于正常,腎功能有所改善。臨床緩解伴隨著外周Treg細胞的增加和Th1和Th2相關細胞因子之間重新建立平衡。 案例二:研究人員將50例難治性SLE隨機分成兩組,1組糖皮質激素加環磷酰胺(CTX)治療,另1組在此基礎上移植MSCs,治療2周后2組SLEDAI評分降至<10 分的例數較1組多,臍帶MSCs移植1年后,SLEDAI評分及實驗室檢查(血常規、肝功能、腎功能、24h尿蛋白定量、血清補體及紅細胞沉降率等)較1組趨于正常。 案例三:2011年至今我科進行隨機、雙盲、平行、安慰劑對照研究,研究了人臍帶 MSCs移植治療狼瘡性腎炎療效、安全性及機制。所有18例患者完成了12個月的觀察試驗,人臍帶間充質干細胞(hUC-MSC)組有9例(75%),對照組有5例(83%)出現緩解。 試驗組和對照組中,蛋白尿均穩定下降,血清白蛋白增加,SLEDAI和英國狼瘡評定組指數(BILAG)評分,抗ds-DNA抗體和抗ANA滴度降低,血清補體C3和C4水平趨于正常。hUC-MSC組中的1例患者在試驗期間死亡。在觀察治療前和治療后1、2、3、6個月患者的臨床癥狀和體征,均獲得一定改善。

結語:近年來,間充質干細胞憑借其強大的免疫調節特性被應用于系統性紅斑狼瘡的治療,并產生了許多成功案例。隨著細胞治療時代的到來,干細胞技術的迅速發展不僅對自身免疫系統疾病有很好療效,也將為治療疑難疾病、罕見病提供新的選擇,為更多被疾病困擾的人帶去新希望。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |