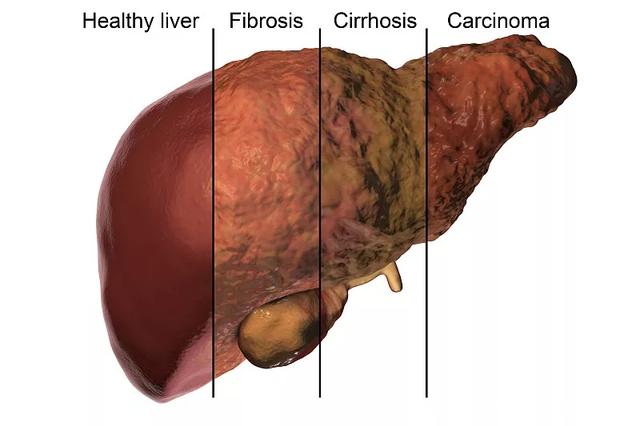

干細胞療法對11例乙型肝炎肝硬化患者療效評估發表時間:2021-09-17 18:02作者:杭吉干細胞科技 肝硬化是臨床常見的慢性進行性肝病,引起肝硬化的病因有很多,歐美國家以酒精性肝硬化為主,而我國是以乙型肝炎引發的肝硬化為主,肝硬化患者的HBsAg陽性率高達76.7%,其形成機制主要是由于肝炎病毒感染導致廣泛性肝細胞變性壞死、肝小葉結構破壞、肝臟彌漫性纖維化、結節性再生同時伴有假小葉形成,肝臟逐漸變形、變硬而發展為肝硬化。

傳統療法常選用保肝、降酶、退黃等基礎治療,而終末期肝硬化臨床治療效果差,缺乏廣泛可行的治療手段。干細胞療法的出現,以其獨特的生物學特性,為肝病治療帶來新的治療思路。 背景:為了提高肝硬化療效,本研究采用了人臍帶血單個核細胞聯合人臍帶間充質干細胞治療肝硬化,筆者前期臨床研究發現,人臍帶血單個核細胞具有極其良好的提高患者免疫的功效,因此先行輸注人臍帶血單個核細胞,改善患者整體狀況,提高其免疫功能。 而后輸入人臍帶間充質干細胞,使其歸巢到肝臟,分化為肝細胞或進入肝臟后修復受損的肝細胞,并可通過某些細胞因子的改變,來調節免疫、減輕炎癥反應、抗肝細胞凋亡、促進血管增生、抗肝纖維化等修復損傷肝組織,同時促進人臍帶間充質干細胞的多向分化。兩種細胞聯合治療,以更好的發揮其療效。

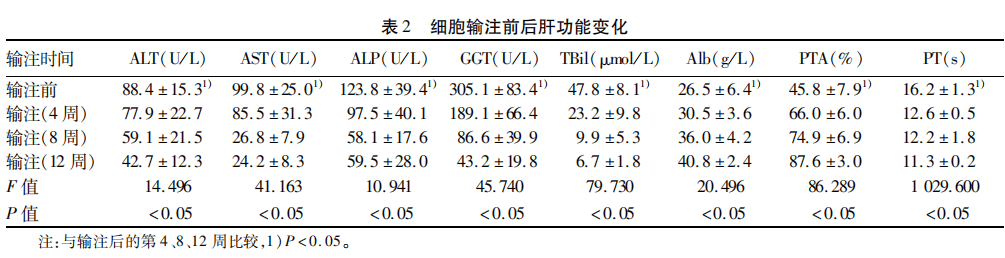

目的:探討人臍帶血單個核細胞(hUCB-MNCs)聯合人臍帶間充質干細胞(hUC-MSCs)對乙型肝炎相關失代償期肝硬化患者的肝功能、炎癥程度及免疫功能的影響。 方法:選取2017年11月—2020年6月研究人員選取11例肝硬化患者,所納入患者第1周輸注1次hUCB-MNCs( >18×10^9/次),第2、3、4周每周輸注1次hUC-MSCs,每次輸注1×10^6/kg,在治療結束的第4、8、12周進行復查,對比治療前后肝功能、血氨、凝血因子、血清細胞因子及淋巴細胞亞群的變化,同時觀察記錄神經、精神癥狀的改變。 人臍帶血單個核細胞聯合人臍帶間充質干細胞輸注后各項指標評估 肝功能、血氨及其他狀況的影響:對PT和PTA影響最快,細胞輸注結束后第4周即可顯著改善(P值均<0.05),而患者的肝功能酶學指標在細胞輸注后第8周逐漸恢復到正常水平(P值均<0.05),在輸注結束第12周時,肝功能指標較之前明顯好轉(P值均<0.01)(表2)。

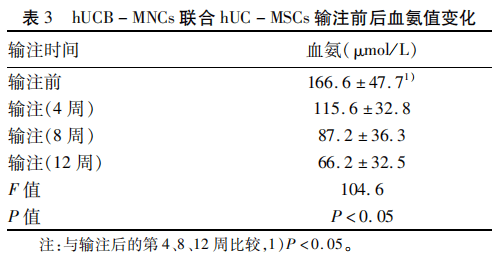

細胞輸注4周后,患者血清中血氨濃度明顯降低(P<0.05),隨著時間的延長,血氨水平持續下降,除患者No.7、10、11外,其他患者在人臍帶血單個核細胞和人臍帶間充質干細胞輸注12周后均降低到正常水平(P值均<0.05)(表3)

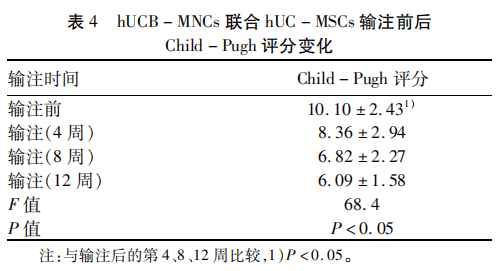

細胞輸注后第4、8周,5例肝硬化腹水患者的腹水均有所減少,除卻N0.10患者仍有少量腹水,且Child-Pugh分級仍然處于C級。10例患者的乏力、食欲、睡眠、精神、腹脹、下肢水腫等明顯改善,血清膽紅素及PT基本恢復正常,血清Alb也明顯升高,Child-Pugh評分隨之降低,差異有統計學意義(P值均<0.05)(表4)。

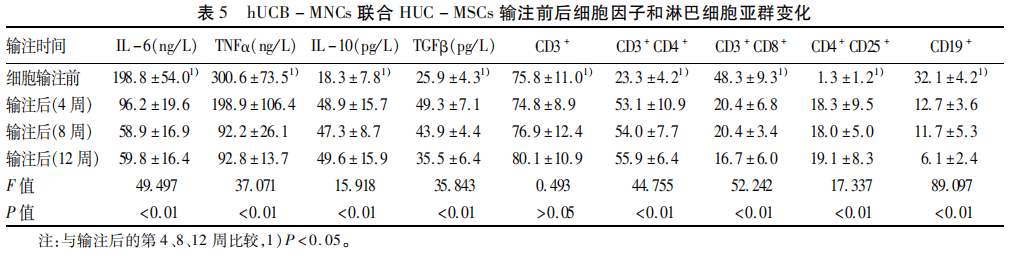

血清細胞因子和淋巴細胞亞群的影響:采集患者靜脈血,ELISA定量檢測hUCB-MNCs和hUC-MSCs輸注前后血清炎性和抗炎細胞因子的含量,結果顯示輸注4周后患者血清炎性細胞因子lL-6、TNFα水平均明顯降低(P值均<0.01),從8到12周,其血清中含量持續維持在正常水平;患者血清抗炎細胞因子IL-10、TGFβ在治療后4周顯著上升(P值均<0.01),4周后基本恢復到正常值,到治療后的12周,其表達水平一直維持在正常值(表5)。

討論:人臍帶血單個核細胞聯合人臍帶間充質干細胞輸注治療可通過影響機體的免疫狀況來調節免疫性疾病的轉歸,可能產生的副作用目前還在隨訪觀察中。截至目前,11例入組治療患者均未發現明顯的不良反應。這些研究結果為人臍帶血單個核細胞聯合人臍帶間充質干細胞可以優化肝功能且抑制病情發展提供了有力的依據。

總結:人臍帶血單個核細胞聯合人臍帶間充質干細胞輸注可以分化為肝細胞或進入肝臟后修復受損的肝細胞,抑制炎性因子釋放,上調Treg水平,從而調節肝硬化患者免疫功能,改善患者一般狀態。針對檢測指標的改變,對其治療肝硬化的免疫調節機制進行評價,為終末期肝病的治療探索新方法。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |