干細胞治療終末期肝病的3個臨床案例發表時間:2021-03-19 16:11作者:中科干細胞 終末期肝病是指各種原因導致的肝功能極度減退甚至衰竭的狀態,病死率高、醫療負擔重。肝移植是目前治療終末期肝病的有效方法,但其推廣應用仍存在諸多障礙,因此探究新的治療方法非常有必要。

干細胞移植是治療終末期肝病極具前景的方法,是近年終末期肝病治療領域的研究熱點。現有研究主要圍繞骨髓間充質干細胞(BM-MSC)、脂肪間充質干細胞(AD-MSC)、臍帶間充質干細胞(UC-MSC)和牙髓間充質干細胞(DP-MSC)等 。

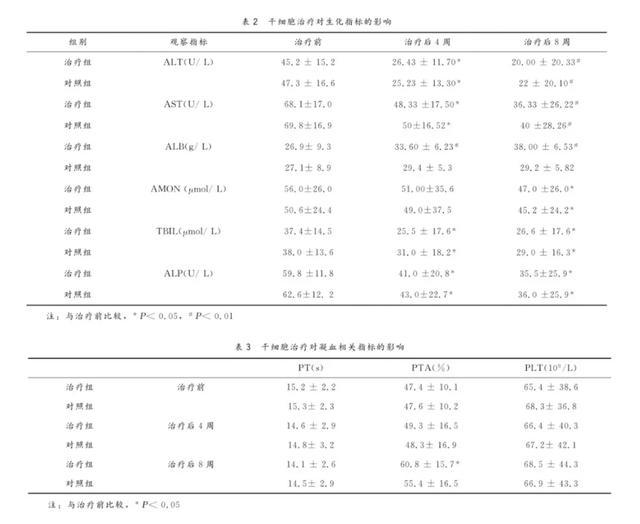

間充質干細胞治療終末期肝病的臨床前期研究近年來,多項臨床前期研究表明MSC移植可以改善肝功能。有研究表明,BM-MSC可顯著抑制四氯化碳誘導小鼠肝纖維化模型的纖維化進展,并誘導基質金屬蛋白酶(MMP)9的表達,抑制肝纖維化標志分子α-平滑肌肌動蛋白(α-SMA)、TNFα和TGFβ的表達。 在小鼠慢性肝損傷模型中,BM-MSC可促進肝細胞增殖、抑制肝星狀細胞(HSC)活化和巨噬細胞浸潤。此外,急性肝衰竭動物模型的研究也表明,MSC移植可顯著改善肝功能,促進肝細胞增殖、抑制肝細胞凋亡。 間充質干細胞治療終末期肝病的臨床研究進展截至2020年5月,clinicaltrials.gov共有139項注冊的干細胞治療肝臟疾病臨床試驗,其中干細胞治療終末期肝病共有58項,絕大多數是Ⅰ期、Ⅱ期臨床試驗。 大多數臨床研究表明,MSC移植治療可延緩終末期肝病患者病情,且無明顯不良反應。 案例一:值得注意的是,一項來自伊朗的隨機對照試驗[1]共納入了27例患者,BM-MSC治療后隨訪12個月,MSC和安慰劑組之間MELD、Child-Pugh評分、血清白蛋白、國際標準化比率、血清轉氨酶水平均無差異。UC-MSC治療終末期肝病的臨床試驗也有報道。 案例二:1項人臍帶血間充質干細胞移植治療失代償期肝硬化45例中,進行了干細胞治療+基礎治療,觀察患者移植后第0、4、8周的臨床療效及術后的不良反應。治療組和對照組乏力、納差、尿少、水腫癥狀在第1~2周即明顯緩解,腹脹明顯減輕,2~8周癥狀持續緩解。治療組8周后肝功能合成指標(ALB、PTA)較治療前均有顯著改善,而對照組治療前后比較則無顯著性差異。

案例3:另一項118例人臍帶間充質干細胞治療后失代償期乙型肝炎肝硬化患者的免疫功能和預后也有了明顯改善。治療后12周,兩組MELD評分、Child-Pugh分級評分顯著降低,觀察組并發癥發生率低于對照組,觀察組生存率提高。 在免疫方面,抑制T、B淋巴細胞的增殖和T8細胞的增殖、分化,上調Treg細胞,抑制炎癥,減輕肝組織炎癥程度。 間充質干細胞治療終末期肝病的機制間充質干細胞分化為功能性肝細胞研究表明,骨髓、臍帶、脂肪、牙髓來源的間充質干細胞可以在體內直接分化成表達白蛋白、甲胎蛋白和細胞角蛋白的肝細胞樣細胞(HLCs),發揮類似肝細胞的功能。 間充質干細胞來源的HLCs可以改善終末期肝病的肝功能,促進肝臟再生。 間充質干細胞可通過旁分泌作用調控適應性免疫和固有免疫。 間充質干細胞調控適應性免疫:間充質干細胞可以通過分泌可溶性因子 或直接與T淋巴細胞相互作用抑制體外T淋巴細胞的增殖。 據報道,MSC分泌的TGFβ、肝細胞生長因子(HGF)、前列腺素E2(PGE2)和吲哚胺2,3-雙加氧酶(IDO)等細胞因子對T淋巴細胞活性發揮免疫調節作用。 間充質干細胞調控固有免疫:免疫巨噬細胞可分為經典促炎性巨噬細胞(M1)和分泌抗炎細胞因子巨噬細胞(M2)。 間充質干細胞的抑纖維化作用:炎癥和纖維化在肝臟疾病中具有非常密切的關系。 為了應對肝臟損傷,促纖維化因子如 TGFβ、 PDGF、TL-13 和TL-4在HSC活化和增殖中起重要作用。 HSC是肝臟細胞外基質產生的重要細胞。

綜上:現有臨床試驗結果表明間充質干細胞治療可以顯著改善終末期肝病患者的肝功能,間充質干細胞移植治療終末期肝病可能成為一種革命性的治療手段。參考資料:【1】MOHAMADNEJAD M, ALIMOGHADDAM K, BAGHERI M,et al.Randomized placebo-controlled trial of mesenchymal stem cell transplantation in decompensated cirrhosis[J].Liver Int, 2013, 33(10): 1490 -1496. |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |