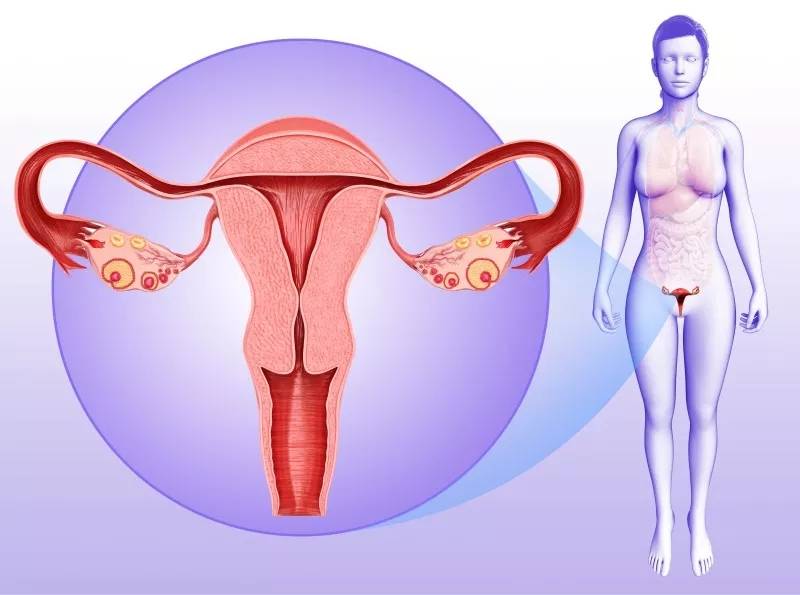

干細胞治療宮腔粘連的臨床研究進展發表時間:2021-11-09 18:00作者:杭吉干細胞科技 宮腔粘連(IUA)也稱Asherman綜合征,子宮內粘連。是由于子宮內膜損傷導致宮腔部分或完全閉塞,在臨床最主要的表現是月經量減少,閉經、不孕以及周期性的腹痛,在妊娠早期容易發生反復流產,妊娠晚期容易出現胎盤植入早產以及產后出血。 宮腔粘連在臨床上主要表現為月經異常、腹痛、流產、不孕等,使女性生活質量受到嚴重的影響。導致宮腔粘連發生的機制尚不明確,病因可能與子宮內膜創傷感染,低雌激素水平、遺傳和先天畸形有關。

據文獻報道,不孕人群中宮腔粘連的發病率為2%~20%。目前治療宮腔粘連的主要方法是宮腔鏡下粘連分離術( TRCA),然而術后粘連復發情況屢見不鮮。因此,尋求能有效治療宮腔粘連并能預防粘連復發的治療方法具有重要意義。 近年來,間充質干細胞(MSC)用于修復受損內膜治療宮腔粘連的研究逐漸增多。 宮腔粘連的病因及發病機制:正常的子宮內膜分為致密層、海綿層和基底層。前兩層統稱功能層,受性激素影響發生周期性的剝脫,而基底層則在月經后修復再生內膜組織,重新形成新的功能層。月經可看作是子宮內膜生理性的“損傷修復”,IUA則是內膜病理性的損傷修復。任何造成子宮內膜損傷的因素都可能導致IUA的發生。 干細胞治療宮腔粘連的作用機制?間充質干細胞治療宮腔粘連的作用機制包括免疫調控、分化作用、損傷趨向及旁分泌作用。 免疫調控:基于MSC的低免疫原性和免疫調控性,國外已批準MSC用于治療移植物抗宿主反應性疾病(GVHD)、克羅恩病、系統性紅斑狼瘡等自身免疫性疾病,也使其成為細胞治療中可行的移植細胞來源。 分化作用:研究報道骨髓移植后在動物模型中發現了供體來源的細胞,認為骨髓來源干細胞能植入子宮內膜,并分化為子宮內膜細胞,從而修復受損內膜組織。 損傷趨向作用:研究發現,MSC能選擇性地遷移歸巢于組織損傷部位。LIU等證實了子宮內膜基質細胞產生的趨化因子12(CXCL12),與BMSC表達的CXCL12受體CXCR4結合,能驅動BMSC遷移至內膜細胞,發揮作用。 MSC的這種損傷趨化作用增加了細胞在損傷部位的植入率,提高其治療作用。 旁分泌作用:MSC能分泌各種因子,包括趨化因子、生長因子和細胞因子。這些因子具有免疫調控、抑制炎癥、促進血管生成等作用,是IUA治療中修復受損組織的主要成分。

案例一 2018年,胡婭莉團隊報道了他們為26例反復發生IUA且有生育要求的患者移植了UCMSC/膠原蛋白支架,3個月后觀察到了IUA評分下降,平均最大子宮內膜厚度增加,截至隨訪結束,10例患者成功妊娠。 案例二 目的:探討間充質干細胞用于修復損傷子宮內膜的臨床研究。 方法:選取2015年1月—2018年1月該院收治的子宮內膜損傷患者65例,根據不同治療方法將其分為研究組和對照組,對研究組患者應用間充質干細胞注射入子宮腔內進行治療,對照組患者使用口服雌性激素進行治療,對比兩組患者的治療效果以及并發癥的發生情況。 結果:研究組患者的治療效果明顯高于對照組(P<0.05);研究組患者子宮腔的纖維化面積比率為(0.526±0.037),對照組的腔內纖維化面積比率為(0.231±0.041),表明研究組患者的子宮腔纖維化面積比率明顯低于對照組(t=45.36,P<0.05)。 研究組患者的子宮腔內的腺體數量為(11.23±1.31)個,對照組患者的子宮腔內的腺體數量為(5.03±1.28)個,研究組患者的宮腔內腺體數量明顯高于對照組(t=43.25,P<0.05);研究組的并發癥發生率為21.2%,對照組的并發癥發生率為59.4%,研究組患者的并發癥發生率明顯低于對照組(χ2=7.148,P<0.05)。 結論:使用間充質干細胞修復子宮內膜的損傷,能夠有效治療患者的子宮內膜損傷,改善再次粘連的出現,是臨床上治療子宮內膜損傷的重要方法之一,值得在各大醫院推廣使用。

科學家在不斷尋找新型有效治療宮腔粘連的方法。作為在組織修復和再生醫學中被廣泛應用的MSC,是治療宮腔粘連的新希望。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |