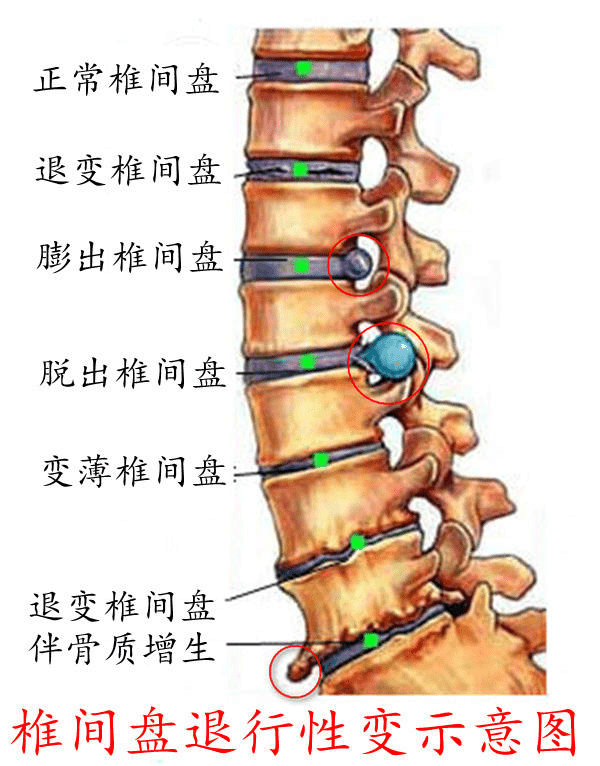

干細胞及其外泌體治療椎間盤退變的研究進展前景發表時間:2021-08-17 17:19作者:杭吉干細胞科技 下腰痛(LBP)是最常見的肌肉骨骼疾病之一,與椎間盤退變(IDD)密切相關。據統計,多達80%的人一生中至少遭受一次LBP困擾。 椎間盤退變的主要病理改變為髓核(NP)細胞減少和細胞外基質(ECM)分解,而目前的治療策略(包括手術治療和非手術治療)均無法補充減少的NP細胞或逆轉椎間盤退變的病理變化。

近期研究發現,間充質干細胞可在一定條件下分化為NP樣細胞,通過補充椎間盤內減少的NP細胞而延緩椎間盤退變進展。 其中骨髓間充質干細胞(BMSCs)作為細胞治療和組織工程中最常用的干細胞,在椎間盤退變治療中表現出巨大優勢,不僅可減緩椎間盤高度的下降,還可明顯緩解患者的臨床癥狀。 文章就近年來骨髓間充質干細胞及其外泌體在椎間盤退變治療中的研究進展予以綜述。 治療潛能:骨髓間充質干細胞向骨、軟骨等組織分化的能力及較強的自我增殖和免疫耐受特性為細胞移植治療提供了可能。 2003年Sakai等首次發現骨髓間充質干細胞可以減緩兔椎間盤退變,為后續骨髓間充質干細胞在IDD中的研究奠定了基礎。

干細胞移植治療椎間盤退變動物實驗 :近年來,骨髓間充質干細胞移植治療椎間盤退變已在動物退變模型中得到證實。 Teixeira等將人BMSCs培養于牛退變椎間盤NP孔中,通過檢測骨髓間充質干細胞的凋亡和遷移分析其對炎性環境的反應發現,退變椎間盤環境不影響干細胞的活力,可促進細胞向損傷部位遷移;干細胞可能通過旁分泌方式下調IL-6、IL-8和TNF-α等炎性因子的表達,提示BMSCs可能通過分泌細胞因子延緩IDD。 人體實驗:目前干細胞療法已被廣泛應用于臨床治療急性肺損傷、糖尿病、移植物抗宿主病、 慢性缺血性心臟病、心力衰竭等疾病并取得了顯著效果。骨髓間充質干細胞已初步應用于臨床椎間盤退變試驗。 一項研究調查了與自體骨髓間充質干細胞共培養后的NP細胞移植治療椎間盤退變的安全性,共9例Ⅲ級椎間盤退變患者隨訪3年期間無不良事件發生,所有患者的椎間盤均未進一步退變,1例有明顯改善,患者LBP評分降低,表明與骨髓間充質干細胞共培養后的NP細胞移植治療有效,可在受試者中安全應用。 2019年Henriksson等探討了BMSCs移植后在4例(年齡分別為41、45、47和47歲)椎間盤退變患者體內的存在和分布規律。骨髓間充質干細胞用蔗糖鐵標記,在移植8個月后可檢測到骨髓間充質干細胞存活于椎間盤不同部位并分化為軟骨細胞,刺激原有細胞產生ECM。

骨髓間充質干細胞外泌體在椎間盤退變中的研究外泌體的特點:外泌體是幾乎所有細胞類型都可產生的一種膜性囊泡,是細胞間通訊的關鍵信使。 外泌體具有性質穩定,易保存、易獲取、易轉化,無免疫原性等特點,具有廣闊的應用空間。鑒于外泌體的多種功能和優勢,注射攜帶特定基因和治療藥物的外泌體可能會成為椎間盤退變無細胞治療策略的合適選擇。 骨髓間充質干細胞外泌體治療椎間盤退變 作用機制:2019年一項研究表明,椎間盤內NP細胞來源的外泌體可促進骨髓間充質干細胞遷移并誘導其向NP樣細胞分化,可能與Notch1通路的抑制相關,并且其分化能力強于細胞間接共培養。 有研究表明,過度的氧化應激和炎癥反應是椎間盤退變發生的關鍵早期事件,而NLRP3炎性小體是引起氧化應激和炎癥反應的主要原因。 治療前景:已有研究初步表明了骨髓間充質干細胞-外泌體在治療椎間盤退變中的巨大潛力。骨髓間充質干細胞-外泌體可促進退化NP細胞增殖和健康ECM生成。一旦外泌體的特性和生物學特征得到更好的闡釋,將具有非常廣闊的應用前景。

總結與展望綜上所述,骨髓間充質干細胞移植可以延緩椎間盤退變,但其局限性限制了干細胞組織工程療法的普及。 外泌體由于其易保存、無免疫原性等優勢而受到研究者的廣泛關注,但存在提取率低、量少等問題,隨著研究的不斷深入,推測在不久的將來注射攜帶外源性基因或藥物的間充質干細胞外泌體以減緩人椎間盤的退變,可能成為一種新型有效的治療策略。 上一篇干細胞能治療什么疾病

|

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |