干細胞治療脊髓損傷的臨床研究案例發表時間:2021-08-05 17:09作者:杭吉干細胞科技 前言 脊髓損傷(SCI)多見于創傷意外導致患者感覺運動功能障礙甚至癱瘓,當前臨床治療手段包括手術減壓固定,藥物治療,對癥支持治療及后期康復鍛煉,但鑒于SCI復雜病理生理和人體相對不能修復或再生神經細胞,所以當前治療措施僅能減少殘存脊髓功能的繼續受損。

2017年,國內64歲的脊髓損傷、下肢癱瘓病人陳雙喜經過間充質干細胞治療2年后在中山大學附屬第三醫院骨科病房里奇跡般地從輪椅上站起來,并在支具輔助下緩慢邁開腳步。 相關報道發布以后,人們更加堅信干細胞移植對治療脊髓損傷大有可為,常常有人咨詢干細胞治療脊髓損傷的機制原理及安全性。 干細胞向神經細胞分化,分泌神經營養因子和抑制炎癥反應及細胞凋亡被認為是干細胞移植治療脊髓損傷的基礎。 其中人臍帶間充質干細胞(HUC-MSCs)與其他種類干細胞相比具有獲取容易,污染少,成本低且無倫理爭議的優勢。 干細胞療法治療脊髓損傷的主要機制1、干細胞移植入患者體內后,可分化為神經元星形膠質細胞和少突膠質細胞,達到在結構和功能上的修復或替代,同時產生多種細胞外基質,填充脊髓損傷后遺留的空腔,為再生軸突提供支持物。 2、干細胞移植入受損脊髓后分泌的多種神經營養因子通過激活體內處于休眠及受損神經細胞,來實現神經保護功能。 3、干細胞能使神經纖維形成新的髓鞘,保持神經纖維功能的完整性,從而促進損傷的功能恢復。

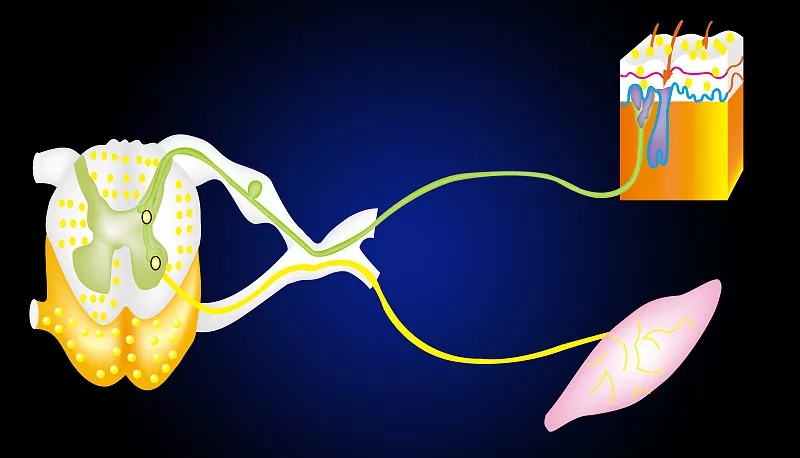

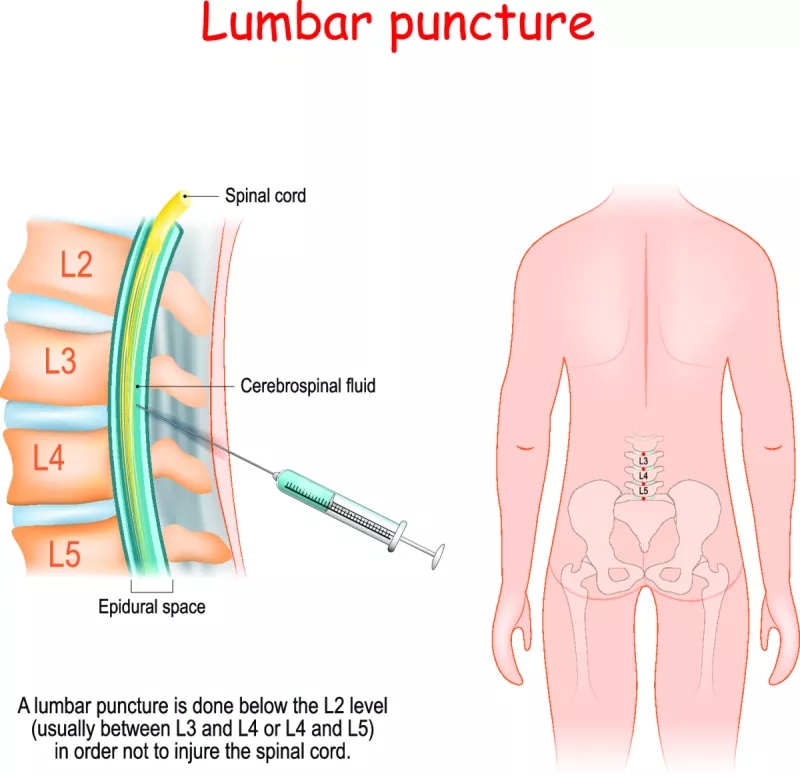

移植途徑干細胞移植途徑當前主要包括局部病灶內移植、靜脈途徑移植和蛛網膜下腔移植。 局部病灶注射干細胞定植率高,但可能造成脊髓二次損傷降低療效;靜脈途徑受血 - 腦(脊髓)屏障影響,細胞可能擴散丟失較多。 而蛛網膜下腔注射將干細胞通過腦脊液循環抵達局部病損,不良事件較少發生。

干細胞治療脊髓損傷的臨床應用隨著干細胞技術水平不斷發展進步和動物實驗成效的鼓舞,干細胞移植逐漸應用于臨床,至今有15篇文獻報道干細胞移植治療脊髓損傷患者的療效觀察。 臨床案例一:Cheng等將臍帶間充質干細胞經局部移植治療病程在10例1年以上胸腰段慢性脊髓損傷患者。 康復組14例患者僅行康復理療。術后6個月使用美國脊髓損傷神經功能評分標準,日常生活活動能力評分,尿動力學等評價療效。 結果:干細胞組10例患者中有7例患者在感覺運動,自理能力,排尿功能方面有改善,所有患者未出現免疫排斥反應,僅有1例出現放射性神經痛,可能與局部移植針刺有關,而康復組的改善恢復差異無統計學意義,證明干細胞臨床應用是安全有效的。 臨床案例二:張贊等將受傷1~3年的30例慢性脊髓損傷患者分為兩組,觀察組15例 SCI患者局部病損處移植來源于新生兒臍帶的干細胞,異體移植未做抗免疫排斥處理;對照組15例患者行常規康復治療。 6個月后,與術前及對照組相比,觀察組痛覺評分、觸覺評分、運動評分、損傷分級均有改善,另外觀察組術后不良反應出現發熱7例,低顱壓癥狀2例,腰腿痛4例,但癥狀均較輕,對癥處理后消失,未出現感染,腦脊液漏等并發癥,表明干細胞移植是安全的。

總結與展望隨著干細胞制備過程逐漸成熟,體外培養分化方法不斷改進,神經修復機制初步闡明,并在移植途徑、移植時間、 聯合治療、臨床應用有效性和安全性等方面進行深入探索, 使干細胞治療脊髓損傷的效果提高。 相信不久的將來,通過科研工作者們反復實踐不同治療策略以建立一套綜合治療方案體系,為干細胞在臨床上大規模應用奠定堅實的基礎。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |