干細胞移植治療3個強直性脊柱炎臨床應用案例發表時間:2021-07-05 17:32作者:杭吉干細胞科技 強直性脊柱炎(AS)是一種血清陰性脊柱關節病,它以骶髂關節慢性進行性炎癥為主要特征。炎癥病變常向上蔓延至中軸骨骼、向下累及外周關節,晚期可導致脊柱或髖關節周圍軟組織纖維性或骨性強直,甚至造成嚴重畸形和殘疾。

在中國,該病的發病率約為千分之三。強制性脊柱炎的發病率明顯要高于紅斑狼瘡、硬皮病、皮肌炎等其他自身免疫病。與HLA-B27呈強關聯,具有家族聚集史。 干細胞研究作為當前的一個熱點的科研方向, 多種疾病被證實與其相關,這也引起了人們對AS干細胞研究的興趣。 已有學者發現,強制性脊柱炎發病過程中干細胞的免疫調節和定向分化功能異常。

干細胞移植是治療改善強直性脊柱炎的新方法?間充質干細胞在調節免疫反應、促進微環境的穩態方面有著獨特的優勢。 這也為強直性脊柱炎等自身免疫性疾病的干細胞治療提供了理論依據。間充質干細胞治療強直性脊柱炎有以下機制: 干細胞分化能力使AS病人成骨分化能力增強:有學者發現,相比正常人,AS患者間充質干細胞 (MSCs)成骨分化相關的長鏈非編碼RNA和mRNA存在表達差異性,提示AS患者MSCs存在成骨分化能力異常。 隨著研究的深入,人們注意到AS病人干細胞在成骨行為中扮演著重要角色,表現為各種原因所致的成骨分化能力增強。 干細胞免疫調節功能失常促進機體形成炎癥微環境:研究發現,與健康捐獻者BMSCs相比,雖然從AS患者獲得的BMSCs顯示出正常的增殖能力、細胞活力、表面標記和多重分化的特征,但其免疫調節能力顯著降低。 干細胞免疫調節功能失常往往促進機體炎癥微環境的形成,表現為抑制炎癥能力減弱和促進炎癥的能力增強。

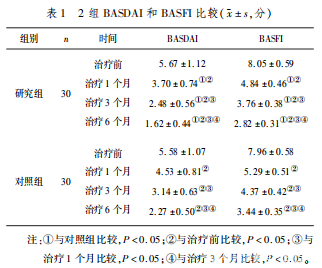

干細胞移植治療強直性脊椎炎的臨床案例臨床案例一:2013年國際上報道了第1例自體造血干細胞移植(HSCT) 治療AS的案例。1名HLA-B27陽性男性AS患者在48歲時接受了高劑量化療和自體HSCT,患者在整個兩年的隨訪期內實現了臨床緩解。 臨床案例二:一項臨床研究采用收取強直性脊柱炎患者60例,應用隨機數字表法將60例強直性脊柱炎髖關節病變患者隨機分成2組:對照組30例,研究組30例,對照組給予靜脈輸注間充質干細胞治療。 觀察指標:觀察2組治療前、治療1個月、治療3個月和治療6個月的Bath強直性脊柱炎活動指數(BASDAI)、Bath強直性脊柱炎功能指數( BASFI) 和血清C反應蛋白 (CRP)、白細胞介素-12(IL-12)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)水平及髖關節功能Harris評分變化情況。 結果2組BASDAI和BASFI比較:2組治療1個月、治療3個月和治療6個月BASDAI和BASFI均 較治療前呈現出顯著下降趨勢(P均<0.05),且研究組BASDAI和BASFI均明顯低于對照組(P均 < 0. 05)。 見表1。

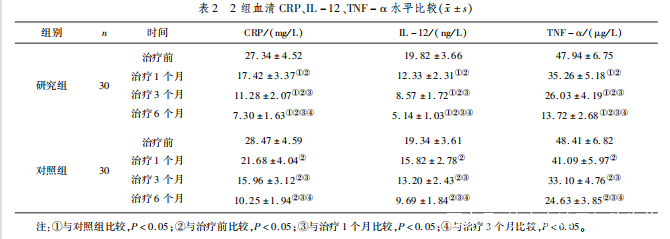

2組血清CRP、IL-12、TNF-α水平比較:2組治療1個月、治療3個月和治療6個月血清CRP、 IL-12、TNF-α水平均呈現出顯著降低趨勢(P均<0.05),且研究組血清CRP、IL- 12、TNF-α水平均明顯低于對照組(P均<0.05)。見表2。

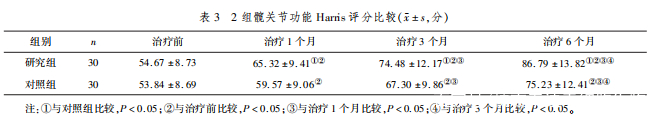

2組髖關節功能Harris評分比較:2組治療1個月、治療3個月和治療6個月髖關節功能Harris評分均呈現出顯著升高趨勢(P均< 0.05),且研究組髖關節功能Harris評分明顯高于對照組。見表3

結論:經筋理論指導下微創針刀鏡定植間充質干細胞治療強直性脊柱炎髖關節病變效果更好。 臨床案例三:劉文斌等采用人臍帶間充質干細胞移植治療10例強直性脊柱炎并隨訪1年的療效。 干細胞移植治療后3個月、6個月、12個月患者的Bath強直性脊柱炎病情活動指數(BASDAI)、夜間疼痛評分(VAS)和Bath強直性脊柱炎功能指數( BASFI) 均明顯好于治療前;干細胞移植治療后3個月、6個月、12個月患者的血沉較移植前有明顯下降;免疫球蛋白G在干細胞移植治療后3個月、6個月較移植前有明顯下降。

總結和展望干細胞移植治療強直性脊柱炎髖關節病變能明顯降低疾病活動指數和功能指數,減輕炎癥 反應,提高髖關節功能,為該病的治療提供了新的途徑。 強直性脊柱炎的干細胞研究雖起步較晚,卻成果頗豐。干細胞的功能失常貫穿了AS發生發展的整個過程,其以獨特的生物學特性為治療自身免疫性疾病帶來了希望。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |