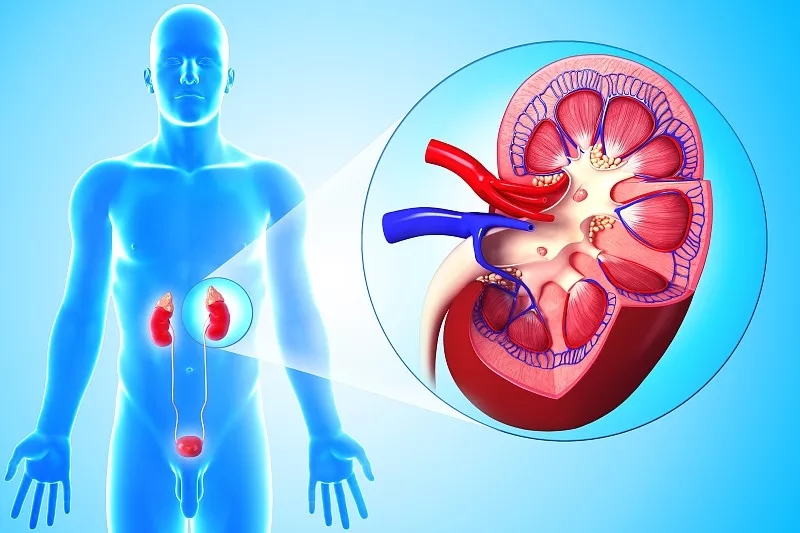

干細胞移植治療慢性腎臟病的臨床研究進展發表時間:2021-11-24 17:03作者:杭吉干細胞科技 慢性腎臟病(CKD)是指各種原因引起的腎臟結構和功能障礙的一種不可逆疾病。其在早期往往沒有明顯癥狀,成為危害人類健康的重要因素。 臨床指標表現為腎臟結構和功能障礙≥3個月,包括腎小球濾過率(GFR)正常和不正常的病理損傷、血液或尿液成分異常,及影像學檢查異常,或不明原因GFR下降(GFR<60mL/min)超過3個月。

慢性腎病的誘發因素: 肥胖、糖尿病、高血壓、免疫失調、心血管疾病、外傷、手術等。 慢性腎病發病的本質機理,就是腎間質纖維化,這也是各種腎病發展至終末期的共同途徑。 目前對CKD的治療缺乏有效措施。在疾病早期,血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素Ⅱ受體阻滯劑(ARB)被認為可有效降低尿蛋白,保護腎功能。當腎功能進展,ACEI、ARB類藥物不適于運用,臨床治療相對被動。 近年來,新型生物制品的開發,特別是干細胞技術的開發應用,成為了國內外的研究熱點。被認為能有效治療急性腎損傷 (AKI) 。骨髓間充質干細胞作為干細胞療法中最受關注的明星之一,也已經被證明在CKD治療上有確切療效。 干細胞移植治療慢性腎臟病的機制遷徙和歸巢:同種異體或自體BMSCs通過 外周血管輸注或經介入操作直接注入腎血管后,可通過遷徙和歸巢聚集在受損腎組織從而發揮修復作用。目前已證明移植的MSC在腎損傷模型中具有歸巢至腎小球、間隙組織、小管周毛細血管及腎小管的能力。 炎癥信號趨化作用:研究發現,BMSCs通過靜脈輸注入腎損傷小鼠,在移植后1h,可見BMSCs歸巢于損傷腎臟或者同時歸巢于肺臟和腎臟;在移植后24h,大部分BMSCs遷徙至損傷腎臟,保持至36h。對比假手術小鼠組,腎損傷小鼠組中BMSCs在腎臟內停留的時間更長,數量更多。此現象說明BMSCs本身有遷徙和歸巢受損腎臟的能力,這可能與受損腎臟發出的炎癥信號的趨化作用相關。 直接分化為腎實質細胞:BMSCs具有分化為腎實質細胞的能力。早在2004年就有研究表明MSC具有分化為腎小管上皮細胞的能力,可促進腎小管再生,MSC經過遷徙和歸巢進入受損腎臟,直接分化為腎實質細胞代替受損細胞,修復受損腎臟的結構和功能。 旁分泌機制:BMSCs通過旁分泌機制發揮有效的抗炎和抗纖維化的作用,通過減少疾病相關的炎癥和纖維化改善腎功能。

干細胞移植治療慢性腎病的臨床研究進展目前骨髓間充質干細胞對CKD的治療大多停留在動物實驗研究階段,鮮有應用于臨床。其中大部分研究結果顯示骨髓間充質干細胞療法可延緩CKD進展、一定程度恢復腎功能。 2016年研究人員對30例不同原因導致腎功能損害的患者進行了臨床研究,其中包括腎小球腎炎、系統性紅斑狼瘡、腎移植后患者各10例,研究顯示一定程度上增加BMSCs輸注頻率和數量有助于腎功能恢復,提出BMSCs療法是一種具有發展前景的治療方法,應在慢性腎臟病的早期進行干預。 2018年,在一項最新的有關細胞療法治療CKD實驗研究的系統回顧和薈萃分析中,經過篩選后納入71篇文章,通過對血尿素氮、血肌酐、尿蛋白、血壓、腎小球率過濾、腎小球硬化及纖維化程度的分析,同時根據不同研究中模型相關因素(種類、性別、造模方式、治療時機)和細胞相關因素(細胞類型、給藥途徑、治療方案等)進行了亞組分析,結果表明細胞療法可減少CKD的進展,亞組分析顯示在多種細胞種類中骨髓祖細胞和BMSCs最為有效。 2016年至2019年,我國中央財政經費撥款支持干細胞臨床研究涉及重癥急性腎損傷等多種疾病,并且國家衛健委批準了《臍帶間充質干細胞治療狼瘡性腎炎的隨機盲態平行對照多中心研究》的備案項目。 目前在美國國立衛生研究院注冊的就已有超過30項I / II期臨床試驗,側重于驗證干細胞對腎損傷的安全性和可行性。

綜上所述:干細胞移植臨床試驗證實了干細胞移植治療慢性腎病的有效性和安全性,通過間充質干細胞的干預調節可改善腎纖維化,提高腎功能,為慢性腎病患者的臨床治療提供了新方法。相信未來在更多、更大規模的臨床試驗后,干細胞治療慢性腎病的技術會日益成熟,讓更多的患者受益。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |