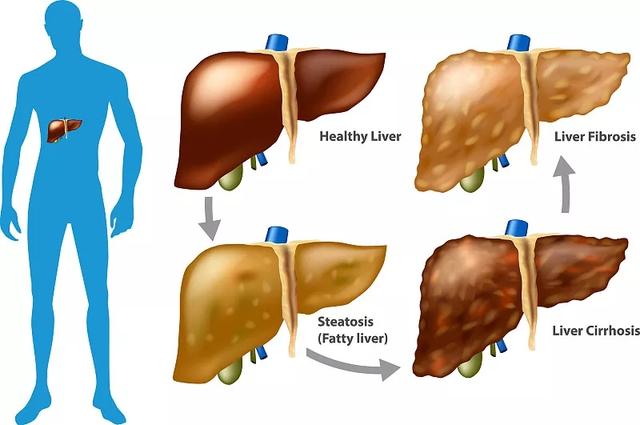

干細胞治療肝病的4個臨床應用案例發表時間:2021-07-02 17:17作者:杭吉干細胞科技 肝病早期往往發生纖維化,如果不及時治療或控制,隨著肝纖維化程度的進一步加重,最終可能發展為肝硬化,甚至轉化為肝癌。我國的肝細胞癌發病率位列所有腫瘤的第2位,且發病率仍呈現上升趨勢。

肝病肝纖維化形成的主要包括肝炎病毒、酒精、自身免疫等,這些病因都會引起正常肝細胞的凋亡和肝星狀細胞(HSCs)的激活,造成肝內細胞外基質(ECM)的過度積累和肝結構的破壞。 傳統療法治療肝病效果不佳近些年,對于肝病肝纖維化的治療,仍沒有特別有效的方法,對于已發展為終末期肝病的患者,目前最有效的治療手段是肝移植,但是供體器官短缺,免疫排斥以及費用較高等問題,限制了肝移植治療。

間充質干細胞( MSCs)治療肝病被認為是一種很有效的治療策略, 其優點是具有持續的自我更新、增殖、多能分化和免疫調節活性,而且其抗原性低,可以進行同種異 體MSCs移植。 間充質干細胞治療肝病的作用機制間充質干細胞誘導分化為肝細胞樣細胞:間充質干細胞移植注射到體內后,分化為肝細胞樣細胞(HLCs),可能是MSCs移植治療肝病的機制之一。 間充質干細胞的免疫調節作用:間充質干細胞具有免疫調節特性,通過多種途徑調節機體免疫反應。 間充質干細胞衍生的外泌體:間充質干細胞衍生的外泌體也被認為是促進肝細胞增 殖、維持肝細胞功能的主要作用機制之一。 干細胞治療肝病臨床案例臨床案例一:Sang等對包括717名肝硬化患者的14項試驗,進行了meta分析,其中研究證明了間充質干細胞聯合傳統藥物治療組與單用傳統藥物治療組相比,間充質干細胞聯合傳統藥物有更好的治療效果,肝功能明顯改善,體現在總膽紅素、丙氨酸轉氨酶、凝血酶原時間等指標明顯降低,而血清白蛋白、膽堿酯酶、凝血酶原活性等明顯升高。 臨床案例二:Liang等進行臨床試驗,包括肝硬化患者26例。通過外周靜脈移植同種異體間充質干細胞,其中移植臍帶間充質干細胞23例,臍血間充質干細胞2例,骨髓間充質干細胞1例。隨訪6個月后,總膽紅素和凝血酶原時間均值下降;血清白蛋白水平有所升高;在6個月后,進行終末期肝病(MELD)評分也有所改善。 臨床案例三:Fang等進行的臨床試驗表明,對失代償期肝硬化患者,經靜脈移植注射骨髓MSCs后,患者的血清白蛋白,總膽紅素以及凝血酶原時間都得到了明顯改善。間充質干細胞組患者治療后的Child Pugh評分也明顯優于對照組,而且間充質干細胞組的死亡率要低于對照組。 臨床案例四:有臨床試驗對間充質干細胞治療乙肝相關肝病的效果進行研究,110名乙肝相關ACLF患者被納入這項開放標簽、非盲隨機對照研究。 對照組(n=554)僅采用標準藥物治療(SMT);實驗組(n=556)輸注異基因骨髓間充質干細胞4周,觀察24周。間充質干細胞組的累積生存率為73.2%;SMT組為55.6%。 在隨訪的第5~24周,輸注間充質干細胞患者沒有與輸液相關的副作用,但與SMT患者相比,發熱更為頻繁。兩組試驗患者均未發生腫瘤。與對照組相比,異基因骨髓間充質干細胞治療顯著改善了血清總膽紅素和終末期肝病評分模型等臨床實驗室指標。而且間充質干細胞組多器官衰竭和嚴重感染的死亡率低于SMT組(17.9%對37.0%)。 臨床結語:這些研究都證明了外周靜脈行同種異體間充質干細胞移植治療肝病的有效性。

展望綜上;間充質干細胞是一種非常有前景的治療肝病的方法,而且其有效性已經得到證實。隨著技術的不斷發展,干細胞必將引發一場醫療變革,成為繼藥物、手術后的第三種治療方式,肝病等一系列傳統手段難以治療的疑難雜癥終將被治愈。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |