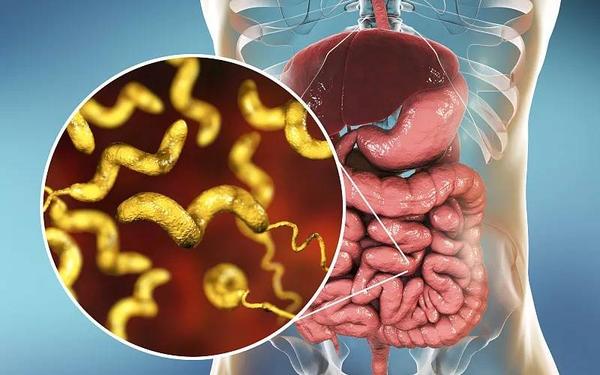

干細胞療法在治療炎性腸病中的臨床案例研究發表時間:2021-06-04 17:15作者:杭吉干細胞科技 炎癥性腸病(IBD)包括潰瘍性結腸炎和克羅恩病(CD),以反復發作的腸道炎癥和黏膜潰瘍為特點,其發病與多種因素有關, 包括環境因素、遺傳因素及自身免疫應答等。

早期治療以藥物為主,部分重癥患者后期需要手術干預。 近年來,間充質干細胞(MSCs)由于具有多向分化潛能、免疫調節及組織修復功能已被廣泛應用于炎癥性腸病治療的臨床前基礎研究中,具有一定理論基礎。 在已開展的間充質干細胞治療炎癥性腸病的臨床試驗中,尚未有嚴重并發癥的報道。雖然目前間充質干細胞治療不是炎癥性腸病的標準治療方案,但今后可能會成為一種新的治療選擇,特別是對于難治性或合并肛瘺的炎癥性腸病患者。

間充質干細胞治療炎癥性腸病的兩大機制免疫調節:間充質干細胞可通過細胞接觸、可溶性細胞因子和分泌的外泌體來發揮免疫調節功能,進而具有治療炎癥性腸病的作用。通過細胞接觸和誘導可溶性細胞因子,間充質干細胞可以改變在炎癥性腸病發病中具有重要作用的幾乎所有免疫細胞的功能。間充質干細胞來源的外泌體(MSCs-EXO)可能是間充質干細胞與腸道受損細胞通訊的主要旁分泌機制。 促進腸道修復:間充質干細胞具有自我更新及多向分化的潛能,能促進腸道受損組織的修復。間充質干細胞具有向腸道的損傷及炎癥部位趨化的能力,這種能力稱之為“歸巢”。 間充質干細胞在炎癥性腸病治療中的應用臨床前基礎研究 Qu等通過皮下注射的方式,將帶有熒光染色的間充質干細胞輸注到炎癥性腸病大鼠模型上,發現間充質干細胞的治療作用可能與受損組織的再生修復相關。 Banerjee等、Robinson等和Xie等則分別將來源于人臍帶血、骨髓及脂肪組織的間充質干細胞應用于動物模型上,也可達到促進癥狀緩解及病理組織修復的目的。 總的來說,間充質干細胞可以通過抗炎、調節免疫及促進腸上皮修復等機制治療炎癥性腸病。 臨床試驗國外研究進展:目前有近500項在美國國立衛生研究院(NIH)注冊的MSCs臨床試驗正在進行,其涉及從炎癥性腸病、多發性硬化到骨和軟骨修復等多種疾病。 從當前已完成的MSCs治療CD合并肛瘺的Ⅰ~Ⅲ期臨床試驗結果來看,有超過半數患者可以完全緩解,至少有2/3 患者對治療有應答,且尚無與MSCs輸注有關的嚴重不良反應報道。這充分說明MSCs治療CD合并肛瘺具有有效性和安全性。 干細胞治療克羅恩病案例 案例一:García-Olmo等使用自體脂肪來源的MSCs局部注射治療5例CD合并肛瘺患者,除了1例患者因細胞培養污染退出實驗外,其余4例患者共8個瘺管中,有75﹪的瘺管在治療8周后愈合,另25﹪的瘺管雖未完全愈合,但其滲漏也明顯減少,且治療過程中未出現明顯副作用。 案例一:Molendijk等使用同種異體骨髓來源的MSCs治療21例難治性CD合并肛瘺患者,結果顯示局部給予MSCs與患者的嚴重不良反應無關,局部注射低劑量MSCs療效優于高劑量MSCs。這些研究均證實了局部注射MSCs對難治性CD合并肛瘺的有效性和安全性。

干細胞治療炎癥性腸病案例 Zhang等、Liang等和Forbes等使用同種異體來源的MSCs治療難治性炎癥性腸病,治療過程中并未出現排斥反應及與MSCs輸注有關的嚴重副作用,患者腸道炎癥明顯好轉。 Dhere等使用自體骨髓來源的MSCs靜脈注射治療12例難治性CD患者,發現所有患者均能很好地耐受MSCs的輸注,未見劑量限制性毒性。 結論 MSCs因其具有多向分化、免疫調節及組織修復功能,已在炎癥性腸病治療的臨床前基礎研究和臨床試驗中廣泛應用。MSCs移植作為一種微創或無創生物治療,具有低感染、低風險的特點,可促進炎癥性腸病患者的腸道黏膜愈合,降低CDAI、 PDAI和Mayo評分,改善患者臨床癥狀,提高生活質量,具有很大的治療潛力。 前景展望綜上所述,間充質干細胞療法可通過免疫調節及促進腸道修復等多種機制對炎癥性腸病產生治療作用,其未來有可能成為炎癥性腸病,特別是難治性或合并肛瘺的炎癥性腸病治療的新方向和新選擇。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |