干細胞治療2型糖尿病的臨床研究進展發表時間:2021-06-01 17:12作者:杭吉干細胞科技 根據2013年我國慢性病及其危險因素監測結果,18歲及以上人群2型糖尿病 (T2DM)患病率為10.4%。T2DM的主要病理生理特征為胰島素抵抗伴隨胰島β細胞功能缺陷。

傳統內科治療并不能從源頭上解決胰島素抵抗及胰島β細胞功能缺陷,為了克服這一現狀,科學家們正逐步將研究重點轉移至干細胞治療糖尿病領域。 干細胞是一類具有極強的自我更新能力及多向分化潛能的細胞,其獨特的生物學特性使其成為修復胰島病理狀態的重要細胞來源。 目前國內外研究較多的MSCs類型為臍帶間充質干細胞 ( UC-MSCs)移植治療糖尿病。

干細胞的治療糖尿病機理 干細胞是一類具有自我復制能力的多潛能細胞,在一定條件下,它可以分化成多種功能細胞,因此干細胞可用于治療各種細胞損傷性疾病。 已有研究表明:干細胞體外培養可以誘導分化為胰島素分泌細胞;在胰島微環境下,干細胞有促進血管形成,參與胰島B細胞再生的作用。

干細胞的治療機理就是通過植入干細胞,機體損傷信號能夠刺激干細胞往受損的器官和組織遷移以及分化,從而達到再生與修復胰島β細胞,治療糖尿病的目的。 干細胞治療糖尿病的優勢在于:

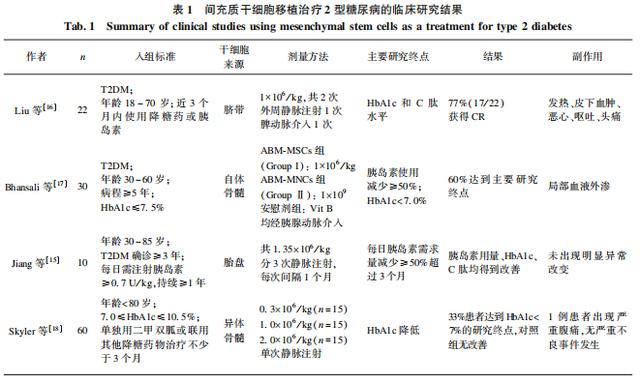

間充質干細胞治療2型糖尿病的臨床應用截至2020年4月,全球范圍內干細胞治療糖尿病的臨床試驗共計211項,其中關于 T1DM共62項,T2DM共74項,糖尿病并發癥85項。 在中國范圍內開展的干細胞治療糖尿病病臨床試驗共計39項,其中,使用臍帶間充質干細胞進行治療研究的共9項,3項為臍帶間充質干細胞治療T2DM的研究。 先后已有中國、美國、印度等國家報道了間充質干細胞治療2型糖尿病的臨床研究結果(表1)。

干細胞治療Ⅱ型糖尿病的臨床案例案例一:2008年,Jiang等對胎盤來源間充質干細胞用于糖尿病的治療進行了探索。 研究人員以靜脈注射方式將1.35×106 / kgMSCs分3次注入10例患者體內,每次輸注間隔時間為1個月。 10例患者于移植后6個月出現胰島素需求量顯著減少,減量幅度為(29±5. 3)IU,4例患者胰島素減量超過50%。平均糖化血紅蛋白(HbA1c)由移植前9. 8%降至移植后6. 7%,C肽和胰島素水平均改善顯著,所有患者術后均未出現發熱、寒戰、肝損傷、免疫排斥等反應。 案例二:2010年5月,Liu等采用臍帶間充質干細胞治療22例T2DM患者,開展了1項為期12個月的自身前后對照試驗。 HbA1c的下降程度在治療后3個月時顯著減緩,由移植前(8. 20±1. 69)%降低至 (6. 89±0. 90)%;空腹血糖在間充質干細胞移植后不同監測時間點均有不同程度下降,在6個月時差異最為顯著,并在12個月隨訪期內維持在較低水平。HOMA-2B從移植前的(65.99± 23.49)%增加至6個月時的(98.86±43.91)%,在12個月隨訪期恢復至(86.0±37.1)%。 所有需使用胰島素的患者注射劑量均較移植前顯著減低,并在12個月內維持較低水平;29%(5 / 17)患者胰島素注射劑量減少超過50%;41%(7 / 17)患者在術后2~ 6個月停用外源性胰島素,達到完全緩解狀態并平均維持(9. 3±3. 8) 個月。 間充質干細胞移植的安全性問題也是臨床及科研人員及患者最關心的問題。 早期的臨床前研究表明,將人源臍帶間充質干細胞通過尾靜脈分3次、每次間隔2周注射入非人靈長類動物食蟹猴體內,未發現移植相關毒性,且所有觀察到的注射點和器官均呈正常狀態, 未發現致瘤傾向。 在臨床研究中,間充質干細胞輸注治療2型糖尿病的不良反應報道較少。

展望已開展的動物實驗及小樣本臨床研究觀察到間充質干細胞移植可改善2型糖尿病動物的胰島β細胞功能, 降低糖尿病患者的胰島素用量,改善HbA1c水平以及C肽分泌,為糖尿病患者血糖控制提供了一種治療新策略。 未來的研究應重點應聚焦于擴大樣本量的多中心臨床研究,觀察間充質干細胞治療的遠期效果,以進一步規范和優化間充質干細胞治療糖尿病的臨床方案,降低其潛在風險。 |

行業動態 干細胞治療 干細胞移植 |